*この講座は就業規則運用コーチ養成講座の一部を切り抜いたものです。

すでに就業規則運用コーチ養成講座を受講されている方は内容が同じですのでご注意ください。

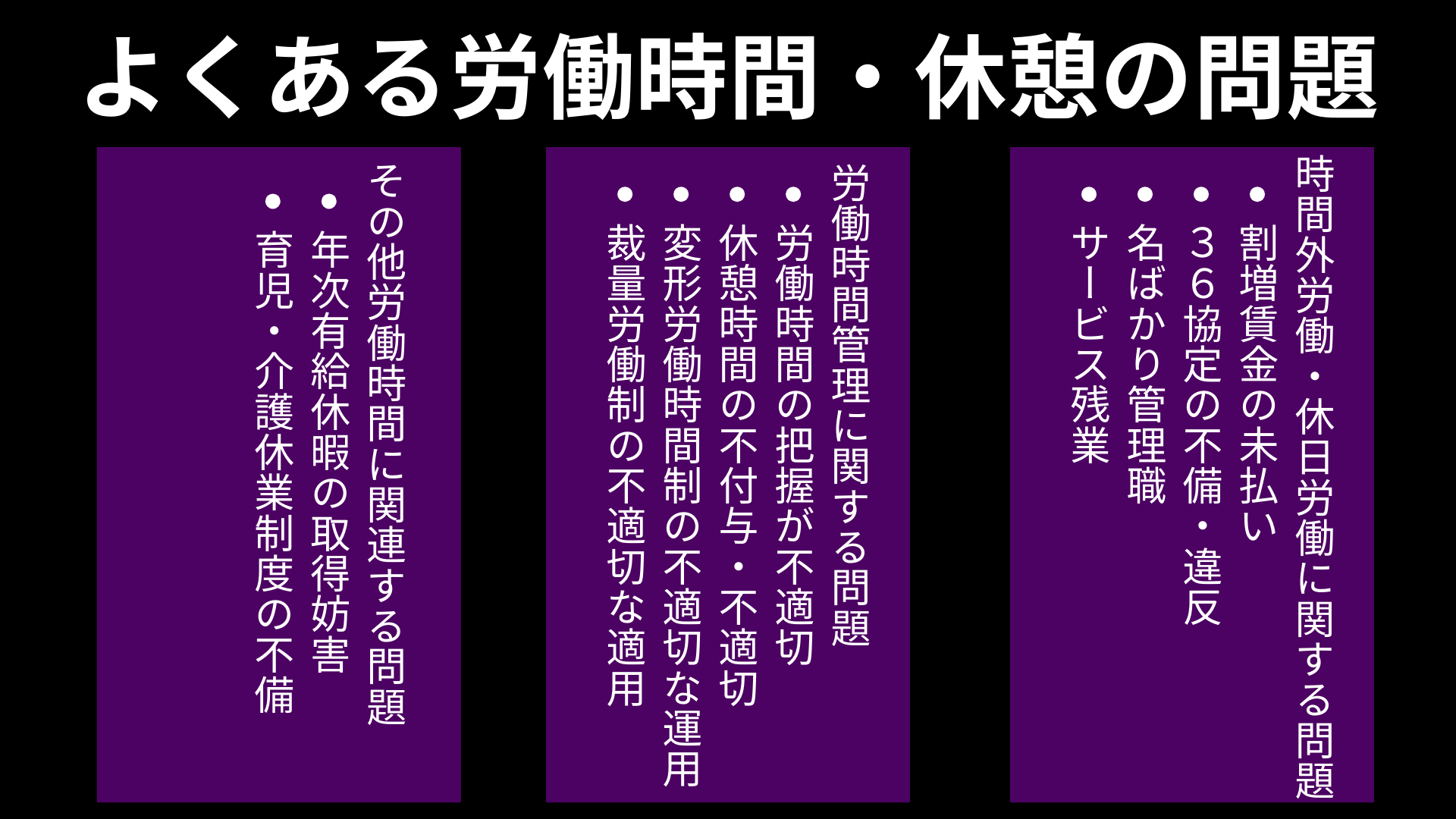

「みなし残業代で対応していたはずが、実際の労働時間との乖離があり未払いが発生してしまっている」「従業員が自己申告した労働時間をそのまま記録しており、実態と合わずトラブルの火種になっている」――このようなことはありませんか?

法的な枠組みを守ることはもちろん大切ですが、実際の現場がそれに従わないと、意味がありません。形だけの就業規則が現場に定着せず、逆にトラブルを引き起こしてしまいます。

この講座では、まさにそのような「現場が動かない」「制度が形だけで終わる」問題を解決するための実践的なノウハウを学べます。どんな視点で現場を分析し、どのように経営者と対話を進めるか――それを体系的に学ぶことで、現場を動かし、就業規則が「守らせるもの」から「働きやすさとルール遵守を両立させる仕組み」へと進化させることができるようになります。

多くの会社で「制度をつくったのに、現場が変わらない…」という悩みが起こるのは、決して珍しいことではありません。

その原因は、“制度がないから”ではなく、“制度が現場で機能していないから”です。

労使トラブルが増えてから慌てて就業規則を整える、賃上げの議論が出てから給与制度を見直す…。

このような「対症療法」では、現場の混乱や社員の不満を根本的に解決することはできません。

それどころか、「制度を作ったことで余計にギャップが露呈する」ことすらあります。

制度が機能するとはどういうことか?

それは、“現場で制度が日常的に活用され、社員がその意図を理解し、経営者と同じ方向を向いて行動している状態”です。

この状態をつくるために本当に必要なのは、制度設計のノウハウではなく、

制度を現場で機能させる“仕組み”と、経営者と対話しながら前に進めていく“技術”です。

では、どうすれば制度を“現場で機能させる”ことができるのか?

そして、経営者と対話しながら、社員が納得して動き出す仕組みをどう構築すればいいのか?

その答えを体系的に学べるのが、今回ご案内する「就業規則運用コーチ〜労働時間・休日編」です。

この講座を受講することで、

を行えるようになります。具体的には・・・

単に「制度の説明」や「法的アドバイス」をするだけでは、現場は変わりません。

この講座で学べるのは、就業規則を「現場に合った運用ルール」へと進化させるために、経営者とどのように話を進めるか、どんな問いかけや視点を用いて、相手の納得と行動を引き出すかという“対話を通じた支援”の技術です。

経営者の意図や価値観をくみ取りながら、労務リスクを抑えつつ、現場に根づく仕組みへと変えていく。そのプロセスを具体的な事例と共に学ぶことで、「就業規則を軸にした本質的な支援」の型が自然と身につきます。

このノウハウがあることで、社労士としての役割は“指摘する人”から“変化をつくる人”へと変わり、顧問先からの信頼と存在感が一段と高まっていきます。

そのためこの講座では、法律を守ることをゴールとせず、

「現場が実際にどう動いているか」「就業規則が日々の業務の中でどう扱われているか」にまで踏み込んで支援する視点を養います。

就業規則を社員や管理職が“知っている”だけでなく、

“自然に守れる・使える”状態にするには何が必要か——。

それは制度の設計だけでなく、運用の仕組み・習慣・コミュニケーションまで含めて、現場と一緒につくり上げていくプロセスです。

この講座では、そのプロセスを社労士が主導し、クライアントに伴走していける支援力を育てることを目的としています。

この講座では、法的な枠組みをしっかりと理解したうえで、単に「規則通りにする」ことがゴールではなく、現場にとって最も実効性のある解決策を見つける力を身につけます。

支援計画書や現状分析シートなど、実務に即したツールを活用することで、クライアントの状況や職場の課題に合わせた“最適解”を導き出せるようになります。

これにより、社労士としてただ法的に正しい対応をするだけでなく、経営者や現場の立場に寄り添い、業務が円滑に進むような仕組みを構築する支援ができるようになります。

現場の状況に即した柔軟な解決策を提案できる力を身につけることで、クライアントからの信頼も深まり、より効果的なコンサルティングが可能となります。

「就業規則運用コーチ養成講座〜労働時間・休憩編〜」は、単なる法律論では終わらない、現場に根ざした解決策を提供し、従業員がより働きやすい職場づくりを支援するための実践的なノウハウを習得できる講座です。

このパートでは、就業規則運用コーチとして「運用支援」とは何か、そしてそれがいかに企業の健全な発達を支えるのかを、

・戦略

・組織の仕組み

・人材の育成

・関係性の構築

といった視点から具体的に学びます。

✅ 事業の“健全な発達”とは何か?

→ 売上や利益だけでなく、社員満足度・離職率・社内の関係性など、複数の側面から企業の成長を捉える視点を持つ。

✅ 経営戦略・組織・人材・関係性をつなぐ「就業規則の役割」とは?

→ 就業規則は単なるルールではなく、採用・教育・組織設計にもつながる「対話と設計」の起点になり得ることを理解する。

✅ 「やり方」だけでなく「あり方」から始める支援

→ 経営戦略やビジョンから逆算した設計、人材育成や関係性への配慮といった“姿勢”を持った運用支援が、長期的な信頼と効果を生む。

✅ 自分の強みを言語化し、支援の軸を明確にする

→ 何を大切にして、どんな現場にどんな関わり方をするのか、自分らしい支援のスタイルを確立する。

企業の健全な成長には、戦略・組織・制度だけでなく、そこに関わる人”の意識や関係性の変化が欠かせません。

しかし、私たち社労士がどれだけ正しいアドバイスをしても、

「わかるけど、動けない」

「頭では理解しているけど、現場がついてこない」

という場面にぶつかることはありませんか?

そのようなときに必要なのが、“言う”から“引き出す”へと関わり方を変える視点です。

✅ 社労士に求められる3つの関わり方の違い

課題や解決策を整理する「コンサルティング」

リスクや制度の注意点を伝える「アドバイス」

相手の内側にある可能性を引き出す「コーチング」

✅ 現場が変わる対話の力とは?

自分が動かすのではなく、相手が“動きたくなる”関わり方

部下との関係に悩む管理職、指示待ち社員…そんな現場を動かす鍵

✅ 変化を生む問いかけ・聴き方・環境づくり

話しやすい雰囲気のつくり方、質問の仕方、変化への気づき方など

コーチングは特別な資格や時間が必要な“技術”ではなく、日々の支援の中に取り入れられる“姿勢”

✅ 就業規則運用コーチは“融合型”

アドバイスもコンサルもコーチングも「使い分ける」支援者へ

企業の成長段階や現場に合わせた関わり方が、信頼を築く

クライアントから「就業規則をちゃんと運用したい」と相談を受けたとき、どこまでどの順番で支援すればいいか──

時間やリソースが限られる中、現実的かつ効果的な支援の段取りに悩んだ経験はありませんか?

このパートでは、以下のようなことを学びます

🔶 限られたリソースの中で成果を出すための基本的な考え方

支援者・クライアントの「情報・時間・お金・人材」の限界を前提とした支援設計

ありがちな失敗パターン(時間見積もりの甘さ、詰め込み思考、余白のなさ)の回避法

🔶 支援の軸となる目標設定とアクションプラン作成

目標を定量化することで、関係者間の認識をそろえる

ゴールから逆算する「バックキャスティング」の実践

クライアントの強みや価値観を活かした目標設計

🔶 段階的な目標設定によるステップ設計

3年後(または10年後)→1年後→現状→3ヶ月後の明確化

最大の障害を特定し、取り除くための短期目標の立て方

🔶 「行動に落とし込む」支援計画書の作成

小さく分解された行動と明確な期限設定

宿題と進捗確認の仕組み化

支援テーマ・スケジュール・約束事を整理した計画書の作り方

「就業規則を運用していきたい」と言われても、何から始めればいいのか分からない…。

または、計画を立てたのにクライアントが動いてくれない…。

そんな経験はありませんか?

実は、クライアントが動かない原因の多くは「ゴールと手順が曖昧」なことにあります。

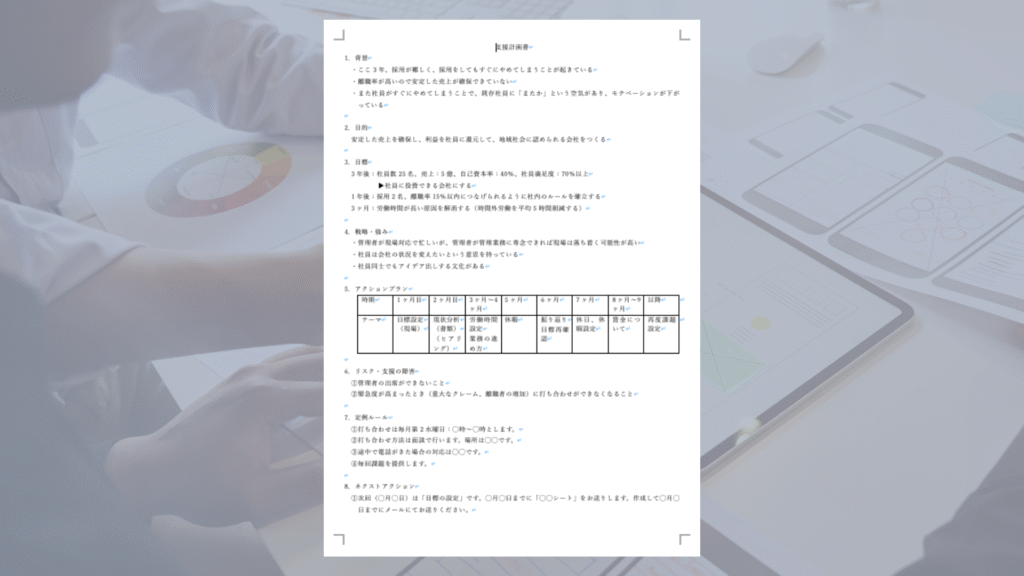

このパートでは、クライアントの状況に応じた“動ける計画”をA4・1〜2枚で作る技術をお伝えします。

このパートでは、以下のようなことを学びます:

🔶 支援計画書とは何か? なぜ必要か?

クライアントと合意形成する“道しるべ”の役割

経営者の頭の中を整理し、現場を動かす仕組み化の第一歩

🔶 実務に使える8つの記載項目

背景:採用難・離職などの課題を経営インパクトと紐づけて言語化

目的:会社の5年後・10年後の姿を社長の言葉で引き出す

目標(3年・1年・3ヶ月):長期目標から逆算して“今すべきこと”を明確に

戦略・強み:社員の想いや社内文化など、活かせる資源を棚卸し

アクションプラン:月ごとのステップを具体的に示す(例:1〜2ヶ月目は目標設定)

リスク:よくある障害(管理者が多忙、緊急業務)とその回避策

定例ルール:打ち合わせ頻度・報告のルールを事前に共有

Next Action:最初の1ヶ月で動き出す“小さな一歩”を必ず明記

🔶 「成果が出る支援」の裏側にある段取り力

クライアントの強みを活かしながら、無理なく、着実に動ける順番を組む

支援の途中で計画が崩れた場合のリカバリー方法

限られた時間とリソースでも、しっかり前進する“優先順位”の立て方

「この社労士となら進められそうだ」

そう社長に思ってもらえるかどうかは、最初に渡す1〜2枚の計画書で決まります。

「支援が形になる」計画づくりの技術を、このパートでしっかり身につけましょう。

そんな時こそ「現状分析」がカギです。

「就業規則運用コーチ講座」では、前回の目標設定に続いて、今回は**“現状をどう捉えるか”**にフォーカス。

実は、多くのクライアントが「課題が分からない」と感じる背景には、目標の不明確さと現状の把握不足が隠れています。

このパートでは、社労士としてクライアントを支援する際に必須となる「現状分析」の具体的な視点を学びます。

目に見える現状(データ・制度)と、目に見えない現状(文化・価値観)をどう確認するのか?

「ある/ない」「分かっている/分かっていない」の4象限で整理する方法とは?

社長やキーパーソンの“考え”や“想い”も含めて、どうヒアリングすべきか?

単なる棚卸しではない、“支援の起点としての現状分析”を理解することで、クライアントの「本当の課題」が浮かび上がります。

「何から支援していいか分からない…」と感じることがある社労士の方にこそ、ぜひ学んでいただきたいパートです。

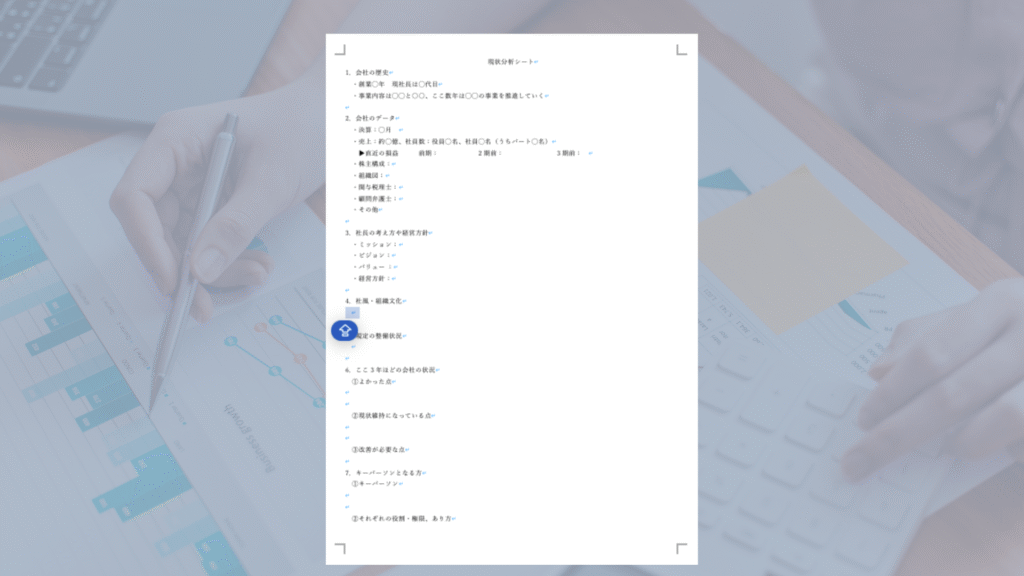

そんな悩みを解消する、実践的な“現状分析シート”の使い方。

就業規則や人事制度の運用支援に取り組む社労士として、最初のヒアリングで「どこを見ればよいか分からない」と感じた経験はありませんか?

このパートでは、クライアント企業の状況を正確に把握し、意味のある課題を導き出すための“現状分析シート”の具体的な書き方を学びます。

創業年や所長の代数など、企業の歴史をどう把握するか?

財務データや組織図の“裏にある情報”をどう読み解くか?

経営者の考え方や社風など、目に見えない情報をどう言語化するか?

キーパーソンの特定と、支援の障害になる人物の見極め方とは?

「何から着手すればいいか」を明確にし、支援の全体像を掴むことができるシート構成になっています。

特に、株主構成や関与税理士の関わりといった“社労士だけでは気づきにくい視点”も網羅されており、

初回訪問やスポット支援でのヒアリングにもすぐに活用できます。

この分析シートを使えば、**表面的なヒアリングでは見えてこない“本当の課題”**に、ぐっと近づくことができます。

「労働時間・休憩」パートのご紹介

この講座のメインパートでは、多くの社労士が現場で頭を悩ませる「労働時間と休憩の設定・管理」について、就業規則を“現場で使えるルール”に落とし込むための具体的な進め方を解説しています。

「そもそも、経営者や管理職が“労働時間”をどう認識しているか知っていますか?」

この問いかけからスタートし、認識のずれの確認→現状ヒアリング→問題点の整理→ルール化と、まるで現場での打ち合わせをそのまま追体験できるような構成になっています。

特に、

効果的なヒアリングの質問例

他社の事例を踏まえた専門家アドバイスの入れ方

パワポ形式でそのまま納品できる“コーチ資料”の活用方法 など、すぐに自分のクライアント対応に活かせる“実務に強いノウハウ”が満載。

「労働時間のことを話していたつもりが、会社の根幹のマネジメントの話になっていた…」 そんな体験をあなたも味わうはずです。

単なるルール整備ではなく、組織づくりの本質に迫るセッション。

現場に寄り添いながら、社労士としての“価値ある関与”を実現したい方に、ぜひご覧いただきたいパートです。

この講座で得られるのは、単なる知識ではありません。

制度が“現場で機能する”ために、どのように伝え、どのように巻き込むか。

まさに、現場で直面する課題に真正面から向き合い、経営者と社員の間をつなぎながら解決に導く“実践力”です。

しかも、学んだ内容は「すぐに使える」形で提供されるため、次の訪問から、あなたの現場で即活かすことができます。

現場を動かす力を、自分の手に。

ぜひ、あなたも「就業規則運用コーチ養成講座【労働時間・休日編】」で、本当の意味で“役に立つ社労士”としての一歩を踏み出してください。

この価格で、新たな武器を手に入れ、顧客にとって頼れる存在へと進化できるとしたら――

投資する価値、きっと感じていただけるはずです。